Il safari del degrado

Tutti celebrano il documentario San Damiano che racconta i senzatetto della stazione Termini, ma il voyeurismo del disagio crea soltanto facile empatia e nasconde le responsabilità

Per chi è stato girato San Damiano? Come dichiara uno dei registi, l’intento è anche terapeutico. Ma terapeutico per chi? Per chi, come Damiano, Sofia, Costantino, e gli altri, ha ascolto, sguardo? O per chi può farsi un safari d’immagini nella vita dei senza tetto occupandosi soltanto degli aspetti meramente emotivi, e quindi potendo prescindere dalle ragioni, delle difficoltà, delle ingiustizie che portano le persone a vivere per strada?

Christian Raimo

Questo pezzo di Christian Raimo è disponibile senza paywall: vogliamo che il suo contributo possa circolare liberamente, stimolando una riflessione collettiva e un dibattito aperto. Se ritieni che Appunti sia uno spazio importante e vuoi aiutarci a mantenerlo accessibile, prendi in considerazione un abbonamento a pagamento o regala l’accesso a qualcuno che apprezzerà il nostro lavoro.

C’è un documentario di cui si sta parlando molto, s’intitola San Damiano, racconta di un gruppo di homeless che vivono e bivaccano intorno la stazione Termini a Roma, l’hanno realizzato due registi, Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes, che hanno seguito questo gruppo, in particolare Damian Bielicki, il senzatetto che dà il nome al titolo, per diversi mesi, da quando lui arriva a Roma, appena uscito da un ospedale psichiatrico in Polonia, fino a quando lascia Roma, per tornare a un ospedale psichiatrico in Polonia.

San Damiano è un film da vedere, e da discutere perché affronta una serie di temi fondamentali: l’essere senza casa, la malattia psichiatrica, l’emarginazione urbana. Ma è da vedere soprattutto per ragionare intorno a come si racconta oggi la povertà o quello che viene chiamato disagio o degrado.

La rassegna stampa che San Damiano ha raccolto da una critica cinematografica particolarmente attenta è praticamente tutta positiva, con varie reazioni entusiastiche e encomiastiche, per un film che è dichiaratamente problematico.

I registi avevano in progetto di realizzare un film di finzione sulla vita per strada ma hanno deciso di trasformarlo in un documentario in itinere.

Il coro di elogi

Malcolm Pagani su D di Repubblica lo paragona a un documentario che ha fatto la storia del cinema italiano del reale, Anna di Alberto Grifi. Sul Foglio Riccardo Carlino lo esalta dicendo che San Damiano, nonostante abbia usato e prodotto una narrazione simile a Welcome to favelas, “è ben distante da quell’ibrido tra citizen journalism, voyeurismo e sensazionalismo a cui i media ci hanno abituato, parlando di degrado urbano. Piuttosto, è una finestra sincera e brutale che si apre proprio laddove i nostri occhi evitano di vedere. E che forse dovremmo smettere di ignorare”.

Il Giornale (Sergio Nazzaro) ne mima anche nei toni della recensione l’intenzione urticante e iconoclasta:

“Non guardate San Damiano, rimanete nelle vostre piccole disperate convinzioni di un domani migliore. Non guardate San Damiano e rimanete a piangere sui vostri amori infranti, non guardate San Damiano, potreste imparare troppo chi siete.

Non guardate San Damiano, è un gorgo di solitudine dove risuona solo la vostra voce, non guardate San Damiano se cercate un abbraccio, alla fine finisci che dandoli con le tue braccia che si stringono intorno al corpo per proteggerti.

Non guardate San Damiano, il nostro bisogno di consolazione, che non giunge mai, mai. Non guardate San Damiano se cercate una parola che non sia d'amore”.

Sul Corriere si parla di film sconvolgente nella sua crudezza: “Il racconto sociale diventa politico. L'esplorazione diventa analisi del disagio, ma senza giudizio, nell'andirivieni della ferrovia, rifugio di peccatori e anime perse. Cinema di testimonianza, senza filtri, crudo e appassionato, accompagnato dalle musiche di Damiano Colosimo, San Damiano è un horror antiborghese: scoperchia le nostre paure e accende i sensi di colpa”.

Anche sul Fatto quotidiano (Federico Pontiggia) San Damiano viene osannato:

“Lungi dal cinismo e dall'assistenzialismo, Sassoli e Cifuentes riescono a farsi prossimi, guadagnano una consapevolezza: dare un volto umano a chi è stato reso invisibile, attraverso un racconto crudo e autentico che invita a riflettere sulla nostra comunanza e sulla necessità di vedere e ascoltare.

La macchina da presa qui non ha una posizione morale, il Neorealismo non è della partita, non si gioca a zona, ma si marca a uomo: non c’è il tallonamento ideologico - di scuola, d'autore, di corrente - bensì l'avvicinamento compromettente, per chi fa e per chi contempla.

Nella trasformazione dal vedere cosa, il milieu, il degrado, al vedere chi, Damiano, sta la forza del film, che è ancora una volta pienamente cinematografica. Sullo schermo non c'è il barbone, c’è Damian Eugeniusz Bielicki, arrivato a Termini con 35 anni sulle spalle, 50 euro in tasca e un’ipoteca sul presente. La psiche è fragile, l'inferno à la carte, il Santo subito: da vedere”.

Sempre sul Giornale ne parla strabene Pietro Armocida. Sul Messaggero ne fa un’ottima recensione Gloria Satta. Su Libero Ginevra Leganza scrive: “Per Sassoli e Cifuentes, Damian non è solo santo ma addirittura sciamano. Guru demenziale delle tenebre. Eccitante della Roma by night in forza del pericolo, dell'assurdo, dei balli del qua-qua e degli ululati alla luna. Ed è insomma l'it-boy d'una Termini sulle prime diffidente ma poi subito pronta, ora come allora, a offrirsi all'obbiettivo”. E anche su altre testate di settore, da Close Up a Cinemotore a Ciak, sono soltanto lodi, spesso sperticate.

Anche le proiezioni sono accompagnate da endorsement importanti, da Cicalone a Paolo Giordano a Ambra Angiolini a Nanni Moretti: il film è diventato un fenomeno notevole oltre la pellicola stessa. Nelle ultime settimane sono state organizzate dalla produzione delle serate dance di fundraising per aiutare i protagonisti del film.

In quest’ondata di consenso trasversale ci sono state soltanto due recensioni scettiche. Una l’ha scritta Giuseppe Rizzo su Internazionale che mette in luce come San Damiano più che affilare uno sguardo iconoclasta assecondi una serie di stereotipi: “Chi vede il documentario resta incollato a un’immagine e a un’idea precisa dei senza tetto: gente con problemi di droga e alcol, violenta, brutale, degradata, il più delle volte in preda a istinti animali”. L’altra l’ha scritta Marzia Coronati su Napoli monitor che insinua come nello sguardo dei registi e di chi guarda il film non tanto l’empatia ci sia “l’appagamento di una sordida brama pornografica di sangue, disgrazia e fango”.

Senza filtro?

La cosa innegabile è che guardare San Damiano è un’esperienza disturbante. Occorre comprendere però di che genere sia questo disturbo.

Il proposito, anche dichiarato, che sta alla base delle scelte registiche di San Damiano è di raccontare la realtà di alcuni homeless “senza filtro”. Purtroppo, chiunque sappia un minimo di grammatica cinematografica, soprattutto quella legata al documentario, riconosce quanto sia impossibile essere senza filtro nella rappresentazione della realtà dal momento in cui una camera entra in scena, e che soprattutto come l’ideologia dell’autenticisimo possa portare ai risultati opposti a quelli cercati.

Analizziamo gli elementi linguistici di San Damiano. Le inquadrature sono nella maggior parte dei casi o primissimi piani spesso con la camera a mano piazzata sotto il mento o sul corpo inerte, spesso alterato, di chi viene ripreso – le bocche sdentate, le cicatrici, i guasti della pelle, i volti distorti dall’alcol vengono ingigantiti.

Oppure campi lunghi in cui gli esseri umani sembrano essere oggetti parte del paesaggio, inerti, incapaci di interagire in alcun modo con la camera.

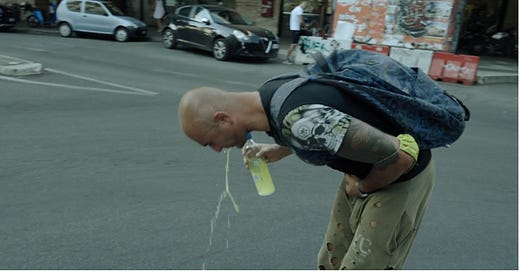

Quando subentra la consapevolezza di essere ripresi, non di rado sembra avere come risultato che Damiano e gli altri si mettano a fare smorfie, boccacce, pisciare sui motorini, tutti gesti a favore di camera, in un’estetica tra il freak e l’hipsteria da Tik tok.

Nessun piano intero o piano americano, quasi nessun piazzato, costruiscono uno stile lascia chi è intervistato senza la possibilità di un controllo dell’immagine.

In più il montaggio, iperspezzettato, elimina anche la possibilità di dare senso al racconto che non sia quello della frammentazione del discorso: si vuole mimare una sorta di effetto di immedesimazione con l’alterazione, spesso psichiatrica, dei protagonisti. A parte Sofia, praticamente nessuno ha momenti di lucidità ripetuta.

È vero che dare spazio a queste immagini può avere come risultato immediato la deinvisibilizzazione di una comunità umana che viene costantemente rimossa dal racconto pubblico. Qual è l’effetto che questa invisibilizzazione produce?

Quello che sembra essere ricercato è un effetto d’empatia con questo deragliamento. Ma la sensazione che la camera sia lasciata accesa senza che ci sia qualcuno a selezionare se e cosa riprendere rischia di essere – più che condivisione, “avvicinamento compromettente” – collusione.

In più, sono stati inseriti una serie di effetti che calcano sui momenti che dovrebbero essere più poetici e ispiranti: una musica onnipresente, effetti sonori, fading, ralenti, dettagli su ferite dei corpi, inquadrature con i droni, brevi video girati da Damiano stesso dall’interno dell’ospedale psichiatrico in cui è ricoverato o in altre situazioni estreme simili.

C’è un famosissimo saggio del 1961 intitolato Dell’abiezione del critico e regista Jacques Rivette che mette in guardia da tutte le pretese di realismo senza filtro: “Fare un film significa mostrare certe cose, e nello stesso tempo, attraverso la stessa operazione, mostrarle secondo una determinata angolazione, perché queste due operazioni sono rigorosamente inseparabili”.

Altrimenti che differenza c’è con la pornografia o con il voyeurismo? L’impressione che si ricava da San Damiano in molti momenti è di uno sguardo (magari involontariamente) abusante.

In una proiezione che si è svolta a Roma, uno dei due registi, Alejandro Cifuentes, è intervenuto alla fine del film, spiegando anche che il loro film voleva mostrare anche la prospettiva di chi non si vuole salvare.

Una delle protagoniste presente in sala, Sofia, ha scosso la testa rispetto a questa visione talmente adesiva all’oggetto del racconto che si espone al puro fatalismo. Che le intenzioni di alcuni dei protagonisti e dei registi non coincidano che senso dà al film?

La poetica del degrado

Il racconto di San Damiano si inserisce, pur non volendo, in un racconto della povertà come degrado. Ed è difficile, anche per San Damiano stesso, rifuggire dalle due forme della narrazione del degrado: l’indignazione e l’estetizzazione.

La poetica del degrado, in qualunque sua forma, finisce per avere una responsabilità in più: vedere soltanto la superficie di un fenomeno così complesso come quello della vita per strada rischia di anche di lasciare più indifferenza e condiscendenza che consapevolezza.

Le scene di San Damiano sono ambientate quasi tra Termini e San Lorenzo, in un contesto dove il confronto tra Comune, la società Grandi stazioni, attivisti politici, volontariato in questi anni è stato sempre molto acceso. Politiche di riqualificazione che hanno portato solo a sgomberi e spostamenti, un allargamento dello spazio controllato da vigilantes della stazione e da forze dell’ordine, operatori sociali costretti a lavorare in condizioni sempre più precarie, soluzioni temporanee per l’emergenza caldo e freddo, e soprattutto la grande questione sociosanitaria di come intervenire sulla malattia psichiatrica di chi vive in strada....

In questo contesto difficilissimo, non fornire nessun tipo di informazioni di sistema, non interpellare per nulla il piano politico è un’assenza consistente, che pone un problema a un film come San Damiano, non solo dal punto di vista politico, ma anche estetico e narrativo.

Come funziona la presa in carico dei malati psichiatrici, che percorsi esistono, quali funzionano e quali no, come funzionano le cure mediche, come vengono trattate le dipendenze, quali relazioni ci sono tra gli operatori, i volontari, come lo stigma nei confronti dei poveri sia funzionale alle politiche di discriminazione nelle città. Perché non intervistare nessuna di queste figure?

Da Basaglia in poi sappiamo bene cosa voglia dire non ridurre nessuno a un caso clinico, ma questo può voler dire prescindere da una riflessione sulle politiche della cura e limitarsi solo alle impressioni o all’impatto che l’intrusione di un’ora e poco più nella vita in diretta di chi dorme per strada vicino Termini può generare?

Spiegare, ragionare, contestualizzare è paternalismo? O è paternalismo il contrario? Sono davvero domande aperte.

Il consumo emotivo

È vero che a San Damiano interessa soprattutto prendere sul serio il dolore e il male. E una certa morbosità sulle cicatrici attraversa tutto il film, anche a livello simbolico. Mentre vediamo il film, assistiamo a dei traumi, piccole e grandi violenze, stupri raccontati o sottintesi, pestaggi, abbandoni.

La decisione di non allontanare la camera quando questo accade porta a un effetto veramente disturbante: non potendo intervenire, essendo lasciati dai registi nella posizione di chi guarda senza intervenire, cosa accade? Si sviluppa nello spettatore un senso di impotenza che lo interroga? Oppure è come se ci si anestetizzasse pian piano a una tollerabilità della violenza da cui possiamo allontanarci semplicemente perché c’è uno schermo di mezzo?

La domanda che forse viene fuori è se l’esperienza di vedere San Damiano più che produrre immedesimazione e catarsi, non produca invece un consumo emotivo?

In questo senso l’interrogativo all’uscita del film è: per chi è stato girato, per quale spettatore ideale? Come dichiara lo stesso Alejandro Cifuentes, l’intento è anche terapeutico. Ma terapeutico per chi? Per chi, come Damiano, Sofia, Costantino, e gli altri, ha ascolto, sguardo? O per chi può farsi un safari d’immagini nella vita dei senza tetto occupandosi soltanto degli aspetti meramente emotivi, e quindi potendo prescindere dalle ragioni, delle difficoltà, delle ingiustizie che portano le persone a vivere per strada?

A Roma ci sono 22mila persone senza casa secondo l’Istat, è un numero in aumento. L’assessorato al sociale è surclassato, anche se un terzo delle case esistenti a Roma, come in tutta Italia, è sfitto. L’assessora Funari, nonostante l’attivismo, riesce a fare interventi che purtroppo risultano quasi solo palliativi: l’ultimo è per esempio l’apertura di spazi di ristoro. Le persone che riescono a essere intercettate e guidate verso percorsi di autonomia sono una minimissima percentuale. Il fatto che una gran parte delle persone senza tetto ha problemi psichiatrici e altre malattie non riesce a essere preso in considerazione da un punto di vista politico, sistemico. Dall’altra parte l’insofferenza per la povertà è granitica, i comitati di quartiere insorgono persino quando il Comune crea delle tensostrutture per le emergenze caldo e freddo.

Se San Damiano non è un film a tesi, ma è solo il resoconto dell’osservazione di Damiano e i suoi amici per strada, in particolare della relazione – violentissima – con Sofia, e le implicazioni morali si riducono alla riflessione sulle informazioni che il film ci dà, il fascino per le vicende di Damiano è a conti fatti a rischio di colonialismo.

Damiano viene raccontato come una specie di santo bevitore, ma i suoi sermoni è davvero difficile distinguerli dalla logorrea alcolica. Le sue azioni – una violenza ripetuta, contro gli altri e contro di sé – vengono inquadrate come puri agiti, senza una cornice che gli e ci consenta una considerazione a posteriori degli effetti.

Così la complicità dell’inquadratura ci dovrebbe suggerire che possiamo consentire a Damiano una morale al di là del bene e del male. E anche le performance artistiche, Damiano rappa versi spesso sconnessi, sono disastrose.

Per quale ragione, se non per un’indulgenza paternalistica o pietistica, dovremmo scambiare qualunque comunicazione di Damiano, anche quando è praticamente incomprensibile, per qualcosa di espressivo se non di artistico? Non si tratta di razzismo al contrario, di una forma di esotismo?

È buona cosa che San Damiano apra una serie di questioni che non riguardano solo le sue immagini.

Questo pezzo di Christian Raimo è disponibile senza paywall: vogliamo che il suo contributo possa circolare liberamente, stimolando una riflessione collettiva e un dibattito aperto. Se ritieni che Appunti sia uno spazio importante e vuoi aiutarci a mantenerlo accessibile, prendi in considerazione un abbonamento a pagamento o regala l’accesso a qualcuno che apprezzerà il nostro lavoro.

Da leggere su Appunti

La battaglia per le teste degli studenti

La storia è una grande lezione di metodo: dobbiamo sempre chiederci come sappiamo quello che sappiamo

Molto bello questo pezzo, riflessione condivisibile…da tempo ormai non guardo queste produzioni osannate dai più…e quindi non guarderò nemmeno questo. Non voglio prestarmi al consumo emotivo che implicano. Grazie per l’articolo!

Ho letto con particolare interesse l’articolo di Raimo perché - a mio avviso- pone l’attenzione su un aspetto poco discusso degli attuali meccanismi di produzione dell’informazione e della cultura.

Mi sono spesso domandata perché oggi per vedere l’orrore delle guerre (vere) abbiamo bisogno di montaggi, post-produzioni, colonne sonore, accelerazioni o ralenty di immagini ….. come se la nostra immaginazione e i nostri occhi non ci bastassero più…

Sulla guerra, sulla povertà, sul dolore si è andata sviluppando una retorica che “confeziona” esteticamente un prodotto pronto al “consumo emotivo” ; e questo consumo ci basta e ci lascia anestetizzati e lontani dalla realtà e dai suoi perché, inconsapevoli delle nostre ignoranze e delle nostre possibilità di azione e di cambiamento.

Non so se vedrò questo film, ma non credo sia questo il problema; vorrei invece - come altri hanno detto - come società civile svolgere un altro ruolo.