Cosa resta dell’economia dell’Iran

L’Iran ha risorse, storia, capitale umano. Ma i dati raccontano una stagnazione che rischia di trasformarsi in implosione.

A dicembre 2024, in pieno inverno, l’Iran ha vissuto una crisi energetica che ha costretto il governo a fermare per circa una settimana gran parte delle centrali elettriche e delle attività produttive, allo scopo di risparmiare gas naturale.

Luca Borsari

Il recente conflitto con Israele non cancella il dato di fondo: l’Iran è un Paese ricco di risorse ma povero di opportunità.

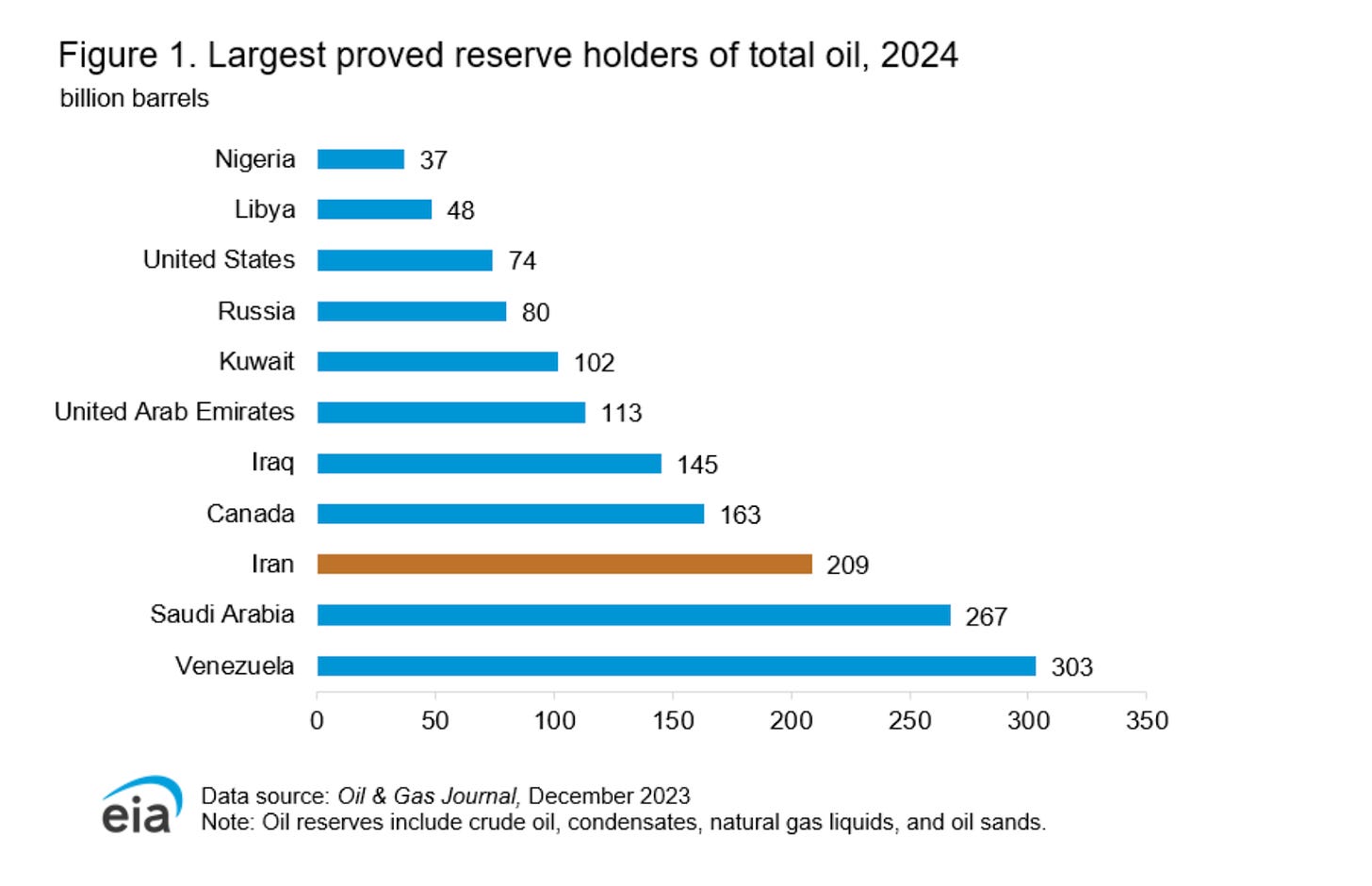

Secondo al mondo per riserve di gas e quarto per riserve petrolifere, crocevia strategico tra Asia e Medio Oriente, eppure zavorrato da un’economia in profonda sofferenza.

Il quadro che emerge dai più recenti dati del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale e dalle statistiche ufficiali interne restituisce l’immagine di un sistema in stallo, fiaccato da sanzioni prolungate, squilibri strutturali e crisi sociali crescenti.

E i segnali che arrivano dal 2025 parlano di un ulteriore deterioramento. Un fallimento totale per il regime dittatoriale islamico guidato dal 1989 da Ali Khamenei.

L’economia devastata

Le cifre parlano chiaro: secondo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale (FMI), quest’anno il PIL iraniano crescerà appena dello 0,3 per cento, dopo il +3,5 per cento registrato nel 2024. Una frenata brusca, non imputabile a un singolo shock esogeno, ma alla combinazione di fattori endogeni e internazionali che da anni strangolano l’economia del Paese.

In primo luogo, le sanzioni economiche reintrodotte dagli Stati Uniti nel 2018 con la decisione del presidente americano Donald Trump – allora al suo primo mandato – di uscire unilateralmente dall’accordo sul nucleare voluto da Barack Obama, il JCPOA.

Un ritorno all’isolamento che ha bloccato investimenti esteri, limitato l’export petrolifero e paralizzato le relazioni bancarie con l’estero.

I danni più visibili si misurano sulla moneta nazionale, il rial, che ha subito svalutazioni ripetute e devastanti.

Nel 2018, il governo islamico aveva fissato un tasso ufficiale di cambio a 42.000 rial per dollaro. Oggi, secondo le rilevazioni di metà giugno 2025, un dollaro viene scambiato a 970.000 rial sul mercato nero. Una perdita di valore che sfiora il 95 per cento in sette anni.

La svalutazione ha alimentato una spirale inflazionistica che sembra fuori controllo: dal 2021 al 2023 l’inflazione ha costantemente superato il 40 per cento. Nel 2024 è scesa (si fa per dire) al 32,6 per cento, ma il FMI prevede un nuovo peggioramento nel 2025 con un tasso al 43,3 per cento.

La società in crisi

L’inflazione ha impattato con forza sul potere d’acquisto della popolazione. Gli effetti sono visibili su più piani.

L’accesso a beni di prima necessità è diventato problematico, con effetti depressivi sui consumi interni. Secondo stime della Banca Mondiale, nel biennio 2024-25 circa 18 milioni di iraniani (il 19 per cento della popolazione) vivono oggi sotto la soglia di povertà dei Paesi a reddito medio (6,85 dollari al giorno in termini di parità di potere d’acquisto 2017), mentre il 3,1 per cento si colloca sotto la soglia più bassa di 3,65 dollari.

Altre stime indipendenti parlano di una realtà ancora più dura, soprattutto nelle periferie urbane e nelle aree rurali.

Si tratta di dati migliori rispetto al picco registrato durante la pandemia ma molto problematici.

Anche la classe media, un tempo colta e relativamente benestante, ha visto erodere i propri risparmi e ha perso l’accesso ai beni importati, ormai fuori portata per la maggior parte dei cittadini.

A pesare sul futuro del Paese è anche la condizione di una gioventù numerosa ma priva di prospettive. Con oltre il 50 per cento della popolazione al di sotto dei 35 anni, l’Iran presenterebbe enormi potenzialità, anche economiche.

Ma la disoccupazione tra i giovani sfiora il 20 per cento e la fuga di cervelli – ingegneri, medici, ricercatori – ha assunto il carattere di un’emorragia strutturale.

La formazione non aiuta a trovare sbocchi nell’economia interna, e il malcontento è tangibile anche nelle file di quella generazione cresciuta dopo la rivoluzione del 1979, che non si riconosce più nei codici politici e religiosi imposti dall’alto.

Secondo la recente valutazione della Banca Mondiale, nonostante una crescita dell’occupazione, la creazione di posti di lavoro resta assolutamente insufficiente per una popolazione in aumento.

L'inadeguata creazione di posti di lavoro ha ridotto la forza lavoro attiva dell’1,3 per cento rispetto a prima della pandemia, nonostante la popolazione in età lavorativa sia cresciuta del 6 per cento.

La partecipazione al mercato del lavoro rimane bassa (41 per cento) e lo è in modo assolutamente sproporzionato per le donne, che partecipano solo al 14,1 per cento.

L’invecchiamento della popolazione e l’elevata emigrazione limitano ulteriormente l’accumulazione di capitale umano e pongono ulteriori pressioni fiscali a lungo termine.

Il paradosso dell’energia

Il paradosso iraniano si manifesta con ancora più forza nel settore in cui il Paese è teoricamente più competitivo: l’energia.

A dicembre 2024, in pieno inverno, l’Iran ha vissuto una crisi energetica che ha costretto il governo a fermare per circa una settimana gran parte delle centrali elettriche e delle attività produttive, allo scopo di risparmiare gas naturale.

Il presidente Masoud Pezeshkian, eletto un anno fa in un clima di scarsa partecipazione, ha dovuto scusarsi pubblicamente in un discorso televisivo alla nazione. Per gli analisti del settore c’è poco da sorprendersi: nonostante la persistente carenza di energia e un deficit energetico valutato in 17.000 megawatt, l'Iran esporta anche elettricità.

I prezzi interni dell'energia sono infatti così rigidamente controllati che persino la compagnia energetica statale Tavanir è costretta a vendere elettricità all'estero a prezzi più elevati per rimanere a galla.

Senza questi proventi derivanti dalle esportazioni, Teheran andrebbe incontro a perdite economiche ancora più gravi e peggiorerebbe il suo debito.

Eppure l’Iran ha aumentato significativamente la sua produzione di petrolio negli ultimi anni: rispetto ai livelli del 2020, la produzione è cresciuta del 75 per cento, raggiungendo oggi circa 3,4 milioni di barili al giorno.

Ma tale espansione, che ha subito una battuta d’arresto nei 12 mesi conclusisi nello scorso mese di marzo, si scontra con due limiti evidenti.

Il primo è la vetustà dell’apparato produttivo: oleodotti, raffinerie e impianti di estrazione richiederebbero investimenti massicci, che però non arrivano a causa delle sanzioni e della mancanza di tecnologia occidentale.

Il secondo riguarda la vulnerabilità logistica: la quasi totalità delle esportazioni iraniane di greggio parte da un solo terminal, l’isola di Kharg nel Golfo Persico. Una concentrazione che espone il cuore economico del Paese a qualsiasi crisi militare o a un blocco navale.

Sempre più isolato

Il quadro dell’interscambio commerciale tra l'Iran e i suoi principali partner – Cina, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Russia, India e Turchia – non è migliore, con una forte diminuzione registrata nel 2023: -26 per cento negli scambi con l'India, un calo del 17 per cento con la Russia e un’eclatante diminuzione del 33 per cento con la Turchia.

A peggiorare la situazione, la Cina, il principale cliente di petrolio iraniano, che nel 2024 ha ridotto significativamente i suoi acquisti.

Da quando le sanzioni sono state reintrodotte all'Iran nel 2018, le raffinerie cinesi indipendenti, o "teiere", sono diventate acquirenti chiave di greggio iraniano, approfittando degli sconti offerti da paesi sanzionati come Iran, Russia e Venezuela.

Molte di queste transazioni petrolifere “ombra” sono state condotte in valuta e con sistemi di pagamento cinesi, consentendo all'Iran di eludere le sanzioni. Nel 2023, le esportazioni di petrolio verso la Cina hanno rappresentato circa il 5 per cento della produzione economica totale dell'Iran.

Tuttavia, l'indebolimento dell'economia cinese, il calo della domanda interna di petrolio e un sistema di controlli più stringente degli Stati Uniti sulle navi petroliere illegali hanno avuto effetti a catena sulle vendite di Teheran.

Il sistema vacilla

Alla luce di tutto ciò, l’Iran si trova oggi di fronte a una crisi di sistema. Non si tratta solo di un’economia indebolita, ma di un intero modello politico-economico che mostra crepe profonde.

Il potere accentrato, la mancanza di trasparenza, l’eccessiva dipendenza dalle rendite petrolifere e l’assenza di riforme strutturali impediscono qualsiasi ripartenza.

L’instabilità regionale – aggravata dalle tensioni con Israele, dal ruolo delle milizie finanziate da Teheran e dalla crescente pressione statunitense – completa un quadro in cui nessun indicatore lascia presagire miglioramenti a breve.

Scrivono ancora gli economisti della Banca Mondiale: “I rischi per le prospettive economiche dell'Iran si sono notevolmente accresciuti, principalmente a causa dell'aumento dei rischi geopolitici e della crescente incertezza commerciale. L'aumento delle tensioni geopolitiche e la possibile reimposizione e inasprimento delle sanzioni internazionali potrebbero avere effetti a catena sull'economia reale e perturbare i flussi finanziari. Tali rischi potrebbero concretizzarsi in uno shock significativo alle esportazioni di petrolio, un crollo degli investimenti, un'interruzione degli scambi commerciali con i paesi limitrofi e un aumento del deficit fiscale”.

L’Iran ha risorse, storia, capitale umano. Ma i dati raccontano una stagnazione che rischia di trasformarsi in implosione.

Quanto a lungo può reggere un sistema che consuma il presente e brucia il futuro?

Luca Borsari

Da leggere su Appunti

Manovre in corso

Giorgia Meloni si avvia a entrare nella storia della politica italiana con uno dei governi più lunghi e con una stabilità che all’estero viene percepita come il vero risultato di questa stagione. Ma le elezioni 2027 possono inaugurare una nuova incertezza

Un fattore meno noto ha inoltre aggravato la crisi energetica nel 2025: secondo fonti del ministero del petrolio citate dal New York Times a febbraio Israele ha danneggiato due gasdotti in Iran nell'ambito della sua guerra segreta con il Paese. Di conseguenza, il governo ha silenziosamente attinto alle riserve di gas di emergenza per evitare l'interruzione dei servizi a milioni di persone.

Il problema riguarda soprattutto la qualità degradata delle infrastrutture energetiche, sia per quanto riguarda la produzione sia l'approvvigionamento. A causa delle sanzioni, l'Iran ha avuto difficoltà ad attrarre investimenti stranieri per espandere e modernizzare il suo settore energetico. A completare il quadro cattiva gestione delle aziende statali, corruzione e prezzi bassi che alimentano consumi eccessivi. A dicembre il governo di Teheran, posto dinanzi a scelte ineludibili, ha comunque privilegiato i consumi domestici rispetto alle utenze industriali e alla produzione di energia elettrica e ha dovuto comunque tagliare i consumi degli immobili accatastati come seconde case.