I soldi dei fedeli per le opere dell'abusatore - Inchiesta su Rupnik parte 2

L'inchiesta di Federica Tourn sui mosaici appena inaugurati in Brasile che dimostrano come la Chiesa di Papa Francesco continui a spendere milioni per le opere del prete-artista cacciato dai gesuit

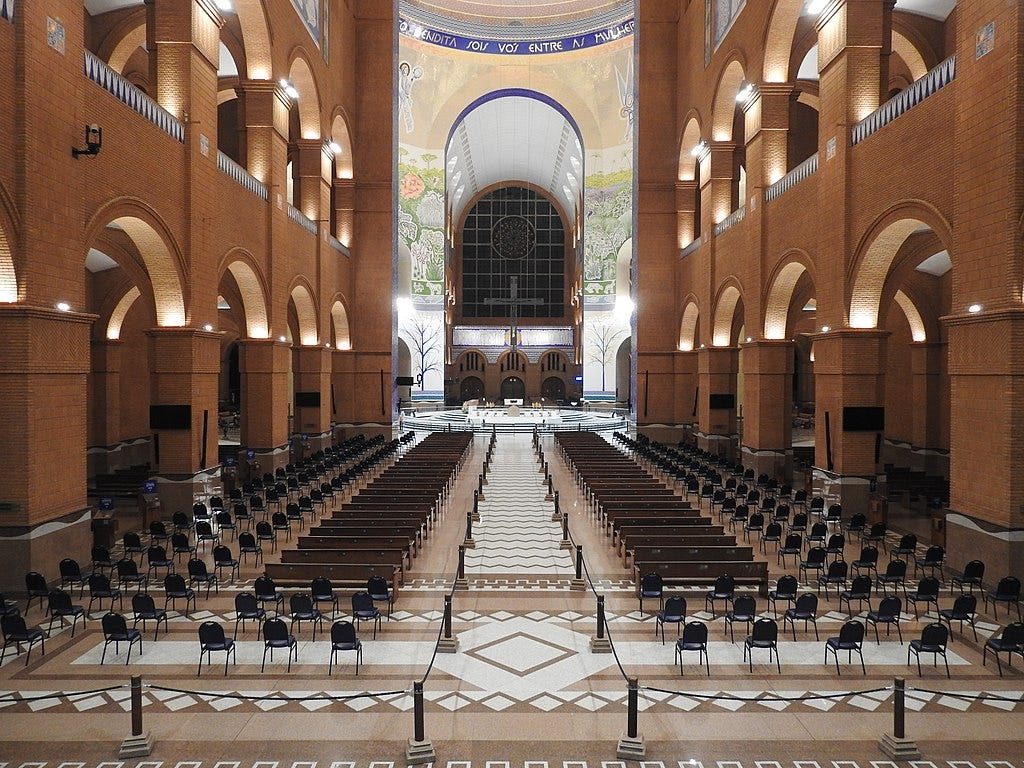

I mosaici di Marko Rupnik nella Basilica di Nostra Signora di Aparecida in Brasile sono un'opera realizzata da un abusatore e pagata dai fedeli

Federica Tourn

Buongiorno,

prima di tutto grazie a chi ha partecipato ieri alla presentazione del mio libro Dieci rivoluzioni al Salone del libro, e in particolare a Letizia Pezzali che era con me sul palco: non potevo desiderare una interlocutrice migliore.

Da scrittrice, oltre che da esperta di finanza, Letizia mi ha fatto domande a cui non avrei mai pensato, che hanno reso la discussione intorno al libro molto interessante perfino per me che l’ho scritto.

Molte persone che mi hanno chiesto di firmare il libro leggono Appunti e hanno ascoltato La Confessione, e questo mi ha fatto doppiamente piacere.

Detto questo, il Salone di quest’anno mi lascia con più dubbi che risposte. Con Francesca Pieri di Utet siamo stati nel carcere di Vercelli a presentare il libro, nell’ambito di un'iniziativa legata al Salone che porta i libri tra lettori che - per ovvie ragioni - non possono partecipare all’evento.

Credo che ogni giornalista debba, una volta ogni tanto, entrare in un carcere, anche solo per ricordarsi che esiste quel pezzo di mondo e che - come dicono tutti nell’ambiente carcerario - le persone non sono la loro fedina penale, i loro reati.

La presentazione è stata un successone: i detenuti avevano fatto alcuni incontri preparatori con i volontari, si erano letti il libro, avevano preparato molte domande, tutte intelligenti e perfino sorprendenti: discutere di smart working con un detenuto è molto diverso che parlandone con qualcuno del “mondo di fuori”.

Dopo l’incontro, ci hanno spiegato che quel reparto del carcere è il più ricettivo a questo genere di iniziative. Perché è quello dei “sex offender”, che vengono isolati dagli altri detenuti per proteggerne l’incolumità. Nella gerarchia carceraria, chi ha fatto male a donne e bambini è un paria.

Non so perché questa informazione, arrivata dopo l’incontro, mi abbia tanto turbato. Forse perché ho appena lavorato a un podcast - La Confessione - sul tema degli abusi sessuali.

O forse perché guardando quel vasto campionario di umanità - con persone di età, provenienza sociale, nazionalità molto diversa - non avevo indovinato alcun minimo comune denominatore penale.

Come se le persone dovessero aver scritto in faccia il reato che hanno commesso, tipo nei racconti di Franz Kafka, quando veniva tatuato loro addosso da certi macchinari…

O forse mi ha turbato sapere che erano tutti sex offender perché mi viene da pensare che per quel tipo di reati la rieducazione è complessa, talvolta inutile (stare anni soltanto tra uomini adulti in che modo riesce a riequilibrare il rapporto con l’altro sesso o a costruire una vita affettiva sana?). E in alcuni casi la pena detentiva ha soprattutto l’utilità di prevenire altre violenze.

Magari invece a determinare il mio turbamento era il fatto che molti di quei ragazzi e uomini adulti mi avessero fatto simpatia, che avrei volentieri chiacchierato con loro, per capire dove fosse nato l’interesse per le criptovalute del ragazzo in prima fila, o cosa pensasse della guerra il detenuto ucraino. O come mai fossero così interessati allo smart working, loro che non hanno vita digitale o “da remoto”.

Penso che in realtà scoprire che erano tutti “sex offender” mi abbia spiazzato perché dimostra che la sequenza in cui acquisiamo informazioni sul mondo determina il nostro atteggiamento: se lo avessi saputo prima, sarei stato più rigido, diffidente, ostile, e l’incontro sarebbe stato meno fluido.

Avrei fatto quello che le persone del carcere dicono che non va fatto, cioè etichettare le persone in base al reato che li ha portati lì, a un percorso e a una storia dei quali - tutto sommato - io non so proprio nulla.

Il Salone solleva dubbi e mina certezze anche su un altro aspetto: quello del senso della cultura e degli spazi. Sabato pomeriggio alcune centinaia di persone protestavano con bandiere palestinesi davanti al Salone. Se ho capito bene, chiedevano di entrare, per portare la loro protesta negli spazi della cultura del Salone, darle legittimità.

La polizia ha reagito come accade sempre più spesso, con agenti in tenuta anti-sommossa e manganelli.

Credo che, invece di lamentarsi di un generico cambio di clima o di un fascismo istituzionale o simili, bisognerebbe chiederne conto al capo della polizia Vittorio Pisani (al quale avrei da fare anche altre domande sul suo passato nell’intelligence, ma questa è un’altra storia).

I manganelli sono sempre sbagliati, la polizia deve mantenere l’ordine, non innescare l’escalation che dovrebbe prevenire. Detto questo, quelle persone non andavano fatte entrare. Per due ragioni: perché il Salone era stracolmo e già in una condizione di equilibrio precario, girando tra gli stand con una neonata non mi sentivo esattamente tranquillo, figurarsi se quella tensione ai cancelli fosse stata all’interno.

Seconda ragione: se a fianco dello slogan “Palestina libera” (che oggi non vuol dire assolutamente nulla, vista la complessità della situazione) si aggiunge quello “Intifada-Intifada”, la polizia ha il dovere di evitare che manifestanti che inneggiano alla violenza di popolo contro gli israeliani (i civili, non i militari) non abbiano accesso a uno spazio dove ci sono molte persone che sarebbero minacciate dalla declinazione pratica di quello slogan.

Gli scrittori di origine ebraica, o magari israeliani, che sono al Salone hanno il diritto alla loro sicurezza e incolumità.

A mio parere, chi inneggia alla violenza contro altra violenza si mette fuori dal perimetro della discussione pubblica, e passa subito il confine che separa il dissenso (altra parola abusata oggi) dal pericolo.

C’è un notevole conformismo social che richiede di piegare ogni spazio di discussione pubblica alla ripetizione di slogan, per tributare l’adesione al nuovo conformismo da Instagram che continua a confondere la parola e l’azione, il “like” giusto con l’attivismo, commentare un post con “fare qualcosa”.

Non so se il Salone sia uno spazio di cultura o soltanto una fiera con un’anima commerciale, di sicuro l’attivismo pro-Palestina che si propaga nella bolla di Instagram o in manifestazioni come quella davanti al Salone produce soltanto engagement ai suoi protagonisti, ma zero risultati, e zero consapevolezza.

E’ un modo per usare la tragedia di Gaza a beneficio del proprio posizionamento, un po’ come quando Chiara Ferragni condivideva un post a caso sull’aborto in modo che media e aziende la percepissero quale potenziale testimonial di campagne sui diritti.

Bisogna fare qualcosa per fermare la strage di Gaza? Certo, ma nell’attivismo i risultati e i modi contano, almeno o forse più delle intenzioni.

E adesso, la seconda parte dell’inchiesta di Federica Tourn, autrice con me e Giorgio Meletti del podcast La Confessione - sulle opere d’arte milionarie inaugurate ieri in Brasile e pagate dai fedeli. Opere commissionate all’atelier di Marko Rupnik, il prete-artista espulso dai gesuiti dopo le accuse di aver abusato di venti donne, vicino a papa Francesco, che - pur essendo decaduto - continua a essere al centro di un flusso di denaro cospicuo e a essere celebrato come l’artista più importante della cristianità contemporanea.

E’ un tentativo di allargare Appunti al giornalismo di inchiesta, con articoli che richiedono molto lavoro e che sono per abbonati perché, giustamente, l’autore riceve un compenso. Dunque c’è bisogno del vostro sostegno per far crescere Appunti in questa direzione.

Intanto La Confessione resta nelle prime posizioni dei podcast di Spotify in Italia, e continua a crescere:

Il giornalismo di inchiesta è importante, per tutti, ma per renderlo possibile servono risorse. E Appunti può contare soltanto su voi lettrici e lettori.

Se volete che continuiamo a espandere questa parte, potete sostenere il nostro lavoro regalando un abbonamento ad Appunti a qualcuno a cui tenete (o a voi stessi).

Buona domenica,

Stefano

Leggi la prima parte dell’inchiesta

L'arte dell'abuso - Inchiesta su Rupnik parte 1

Le opere realizzate da padre Rupnik e dall'atelier del Centro Aletti, da lui fondato, sono presenti in oltre 230 chiese e istituzioni religiose in tutto il mondo. Ma, in seguito allo scandalo suscitato dalle rivelazioni delle vittime del sacerdote, si è cominciato a valutare l'opportunità di rimuoverle. Non in Brasile

I soldi dei fedeli all’abusatore Rupnik

di Federica Tourn

Il complesso turistico religioso di Aparecida, a meno di 200 chilometri da San Paolo del Brasile, occupa un’area complessiva di oltre 130 ettari, dei quali quindici edificati. Sorge vicino al fiume Paraiba dove, nel 1717, è stata rinvenuta una statuetta di terracotta raffigurante la Madonna, che ha trasformato ben presto l'area in una meta di pellegrinaggio.

I missionari della Congregazione del Santissimo Redentore, titolari della vecchia cattedrale del XVIII secolo dove è conservata la statua, decidono quindi di far costruire una nuova chiesa che possa accogliere il numero crescente di devoti.

Nel 1955 viene incaricato dell’impresa l’architetto Benedito Calixto Neto, che progetta un edificio con navate di 40 metri di altezza e una cupola alta 70 metri: i lavori durano più di trent'anni.

Per dare un’idea delle dimensioni, la basilica nuova di Nostra Signora Aparecida è lunga 173 metri e larga 168 e può contenere fino a 45mila persone. Ha una pianta a croce e quattro facciate, e occupa quasi 72mila metri quadrati; comprende un piano terra, un piano inferiore, la tribuna sud, la cupola centrale e le cappelle della Resurrezione e del Battesimo.

L’iconografia degli interni è realizzata da Claudio Pastro, uno dei più noti artisti brasiliani, scomparso nel 2016. Sui mattoni in argilla del tempio, Pastro rappresenta momenti del Vangelo e scene che richiamano apostoli, santi e personaggi della storia della Chiesa in Brasile.

Sui mosaici della cupola, terminata poco prima della sua morte, disegna l’albero della vita, con grandi uccelli esotici, in un linguaggio estetico che attualizza elementi dell'arte antica attraverso la sensibilità popolare brasiliana.

Ed è alla morte di Pastro, con l'intermediazione di Verzeletti, che Rupnik si inserisce. Come era già successo nel '98 con la Redemptoris Mater in Vaticano, quando aveva sostituito il mosaicista russo Alexander Kornoukhov nella decorazione della cappella papale, anche in Brasile il sacerdote sloveno si insinua nel solco già tracciato da un altro artista, con risultati che alcuni esperti giudicano a dir poco azzardati.

È il caso di Marina Massimi, docente all’Università di San Paolo, che ha denunciato la profonda incompatibilità fra i mosaici di Rupnik, l'opera di Pastro e l'architettura stessa della basilica.

Crux (la rivista fondata dal Boston Globe nel 2014 e ora indipendente) riferisce che Massimi e il suo gruppo di ricerca hanno inviato una lettera di protesta al rettore del santuario, padre Eduardo Catalfo, al vescovo di Aparecida Orlando Brandes e alla Conferenza episcopale brasiliana in cui dichiarano che i mosaici del Centro Aletti tradiscono l’idea originale di Pastro, «il cui progetto completo era stato consegnato al vescovo una settimana prima della sua morte».

Chi ha deciso di intraprendere un lavoro così monumentale e dispendioso?

Continua a leggere con una prova gratuita di 7 giorni

Iscriviti a Appunti - di Stefano Feltri per continuare a leggere questo post e ottenere 7 giorni di accesso gratuito agli archivi completi dei post.